原始的であると同時に、

個体の生存に欠かせない機能−嗅覚

−吉原先生が嗅覚研究の世界に入られたのは1990年代の初めごろとお聞きしていますが、当時と現在では、嗅覚研究の状況はどのように変わってきていますか?

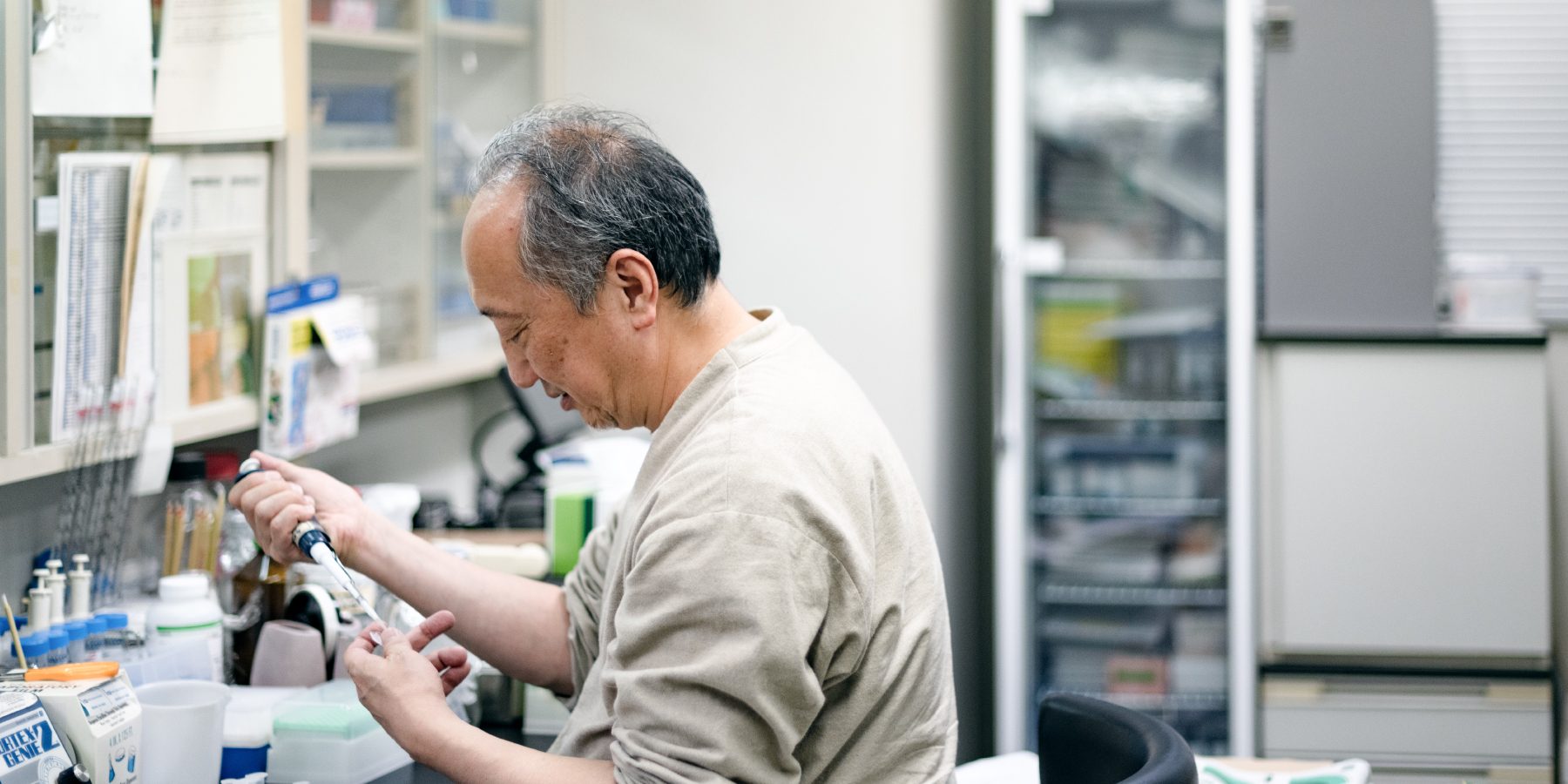

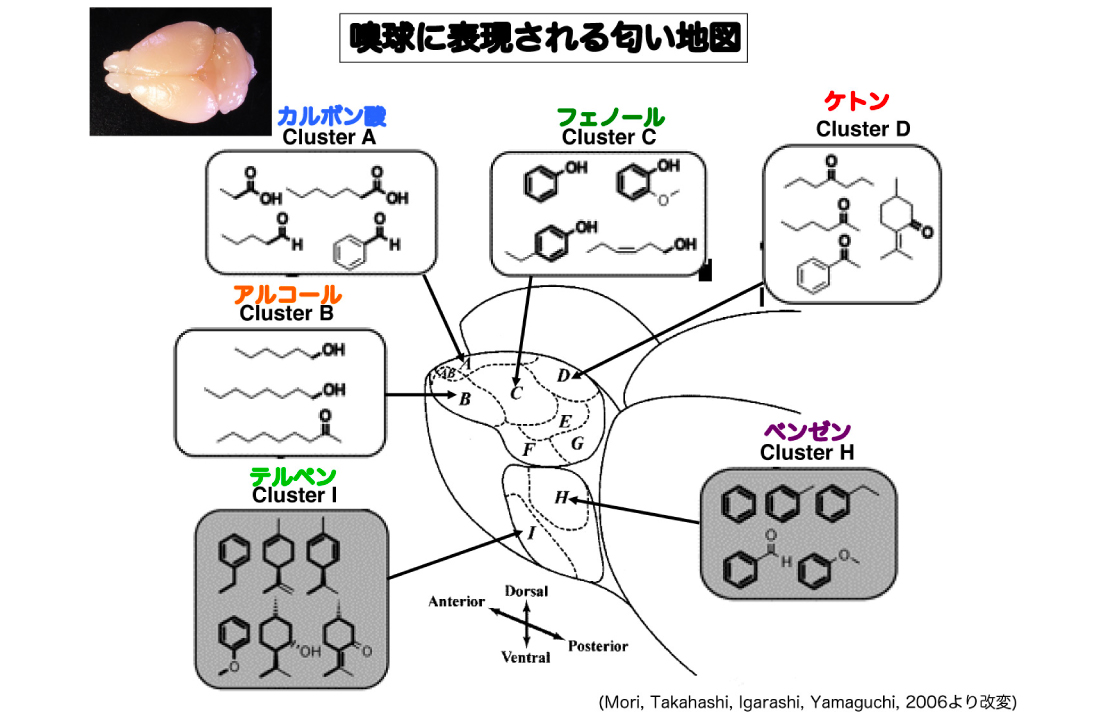

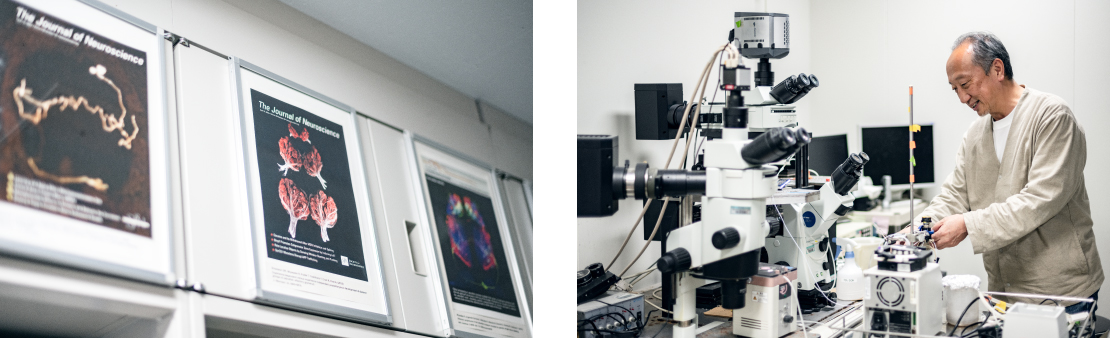

私が大学院で学んでいた80年代の終わりには、視覚や聴覚はかなりのところまで分かっていましたが、嗅覚の分野は未知の部分が多かったんです。鼻腔の奥にある嗅上皮ににおいの受容体が発見されたのが1991年で、それまでは人がにおいをどうやって知覚しているのかさえ分かっていませんでした。そして、ほぼ同時期に私の恩師だった森憲作先生(現東京大学名誉教授)が、においを識別するメカニズムを「におい地図」という形で明らかにしました。化学物質の集合体であるにおいを分子レベルに要素還元し、それぞれのにおい分子が嗅球のどの領域を活性化させるか、ということを図にしたのです(下図)。これによって、鼻の中にごちゃまぜに入ってきたにおいが化学構造の違いに基づいて嗅球の表面にマッピングされ、整理されたにおい情報としてさらに脳の高次領域へ送り届けられていることが分かりました。

現在では、このにおいの入力部分(においがどのように知覚・情報処理され脳へ送られるか)はおおよそ分かってきたので、その先の、脳がどのようにしてにおいの情報を感情や記憶に変換し、行動を誘発するのかという出力部分の研究に力を注いでいます。嗅覚は、人や魚などすべての脊椎動物、さらには昆虫や線虫でも基本は同じ役割を果たしています。原始的であると同時に個体の生存に欠かせない機能であり、まだ明らかになっていない人類の共通原理を見つける手段として、嗅覚を研究することは非常に有効だと考えています。

人類史上初めての情報に触れる、

という興奮

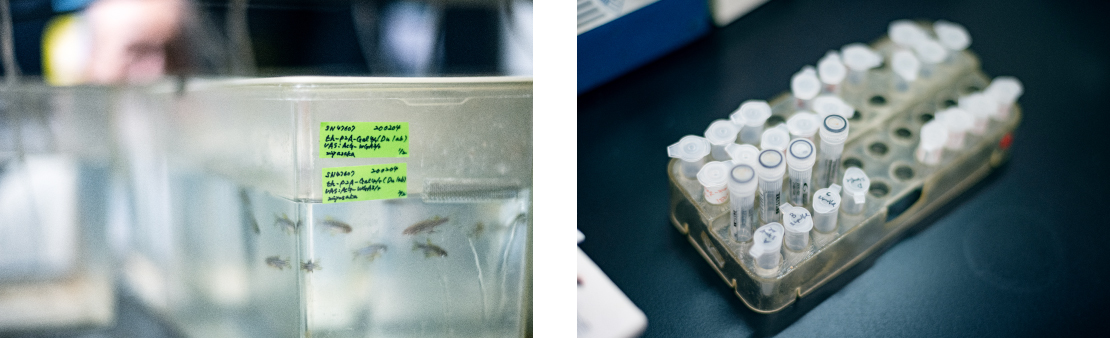

―最近、ゼブラフィッシュを用いた嗅覚研究の実験で大きな発見をされたそうですね。その内容について教えていただけますか。

生き物にとってにおい(フェロモン)は、「餌を探す」「交尾相手を見つける」「危険から逃れる」ための手がかりを与えてくれる重要なファクターといえます。ケガをした魚が発するにおいが、仲間に危険を知らせる“警報”の役割をしているのではないかということは1930年代に分かっていたのですが、その“警報フェロモン”が何かということは長い間の問いでした。その実体が私たちのラボで明らかにされたのです。これまで研究者たちは、魚の「逃げる」か「フリーズする」という行動を指標とし、その行動を促す物質を一つ一つ実験で探していましたが、90年経っても分かりませんでした。

私たちは魚の行動ではなく、先ほどお話した嗅球上の「におい地図」を指標にしたのです。実験で使用したゼブラフィッシュに魚の皮膚抽出物を与え、「におい地図」のどの部分が刺激されたときに危険回避行動をとるのかを調べ、その部分を活性化する物質の同定を試みました。そして、ゼブラフィッシュに危険回避行動を起こさせるのは、一つのにおい(化学物質)だけではだめで、同時に二つのにおいを嗅いだときであることが分かったのです。警報フェロモンが“単体”であるという思い込みで止まっていた時間が、視点を変えたことで動き出しました。

既成概念にとらわれず、どれだけ柔軟に問題にアプローチできるかも研究者が持つべき資質のひとつだと思っています。

好奇心の向かう先を、

見過ごさないように

―まず仮説を立て、実験を始めるのかと思いますが、仮説が外れたときはどのように軌道修正するのですか?

軌道修正はしません。たとえ仮説が実証できなくても、その先にもっと面白そうなファクトが隠れているかもしれないと直感したときはそのまま突き進みます。

2010年頃に嗅球からさらに高次の神経回路を調べる目的でマウスを使った研究を始めたのですが、思いがけず、想定していた脳の領域よりももっと奥にある前障(ぜんしょう)について新たな発見をしました。DNAの二重螺旋構造を発見した博士のうちの一人、フランシス・クリックは、前障は大脳皮質のほとんどすべての領域と双方向的に結合しているため「意識と関係しているのではないか」と考えていました。これは研究者の間では知られていましたが、前障は脳の奥の奥、大脳皮質の内側にあるためピンポイントで実験対象とするには物理的に難しかったのです。しかし私たちのチームは、前障が活動することによって大脳皮質の広範な領域の神経活動が止まることを突き止め、前障が意識レベルを調節する可能性が示唆されたのです。

覚醒、睡眠、麻酔状態、昏睡状態など、人間の意識レベルはさまざまですが、この覚醒と睡眠の切り替えに前障が重要な役割を果たしているのではないかというところまで分かってきました。これまで前障が論文トピックに上がることはほとんどありませんでしたが、私たちがこの発見を公表して以来、前障の研究者も随分増えて今では前障ブームともいえる現象になっています。

仮説を立て、それに向かって前進するのが王道の研究セオリーではありますが、私の場合は“キュリオシティ・ドリブン”。仮説が違っても「こっちの方が面白そうだな」という好奇心を看過せずむしろそっちへ流れていくと、思いがけない発見をすることがあります。そうしたセレンディピティが私の研究人生の中で何度かあり、だからこそ、研究者という生き方をやめられないのです。